- HOME

- >

- データからみるがんと運動

- >

- vol.5 がん悪液質と運動 ~理論と実際

vol.5 がん悪液質と運動 ~理論と実際

がん悪液質に対する運動の推奨は理にかなっている1)

がん悪液質の代表的な特徴の一つは骨格筋の減少であり、骨格筋組織の質的量的減少は身体機能や身体活動、生活の質(QOL)を徐々に低下させることから、骨格筋の維持または改善が治療のポイントとなります。がん悪液質に対する標準療法は未だ確立していませんが、運動療法などのリハビリテーションの効果が期待されています。ここではその理論的根拠として提唱されているいくつかのメカニズムを紹介します。

まずは、筋タンパク質に注目します。骨格筋はヒトの体重の約40%を占める組織で、大部分は水分(約76%)から成りますが、それ以外の主な構成成分はタンパク質で、約20%を占めています。すなわち、骨格筋はタンパク質の貯蔵庫の役割も担っているのです2)。筋タンパク質の合成を増進し、分解を抑制する方法、またはその両方の方法が、がん悪液質患者さんの骨格筋を維持または改善する助けになるかもしれません。こうした方法の1つが運動です。運動をすれば筋肉量が増えることは一般的に言われるところですが、筋肉を強化する「レジスタンス運動」は、特に栄養(分岐鎖アミノ酸:BCAA)の供給と組み合わせて行うことで筋タンパク質合成が強く刺激されます。レジスタンス運動の直後には筋タンパク質の分解も観察されますが、一般的には合成が刺激される程度の方が高く、結果的に筋タンパク質量の増加をもたらします。なお、BCAA(ロイシン、イソロイシン、バリン)はヒトの体内では合成できない成分であり、食物から摂取しなければならない必須アミノ酸です。他の必須アミノ酸が肝臓で分解されるのに対し、BCAAは筋肉組織で分解され、エネルギー源となることから、運動の前後のタイミングで摂取するとよいとされます2)(参照: データからみるがんと食事「BCAA(鶏肉)をとろう」)。

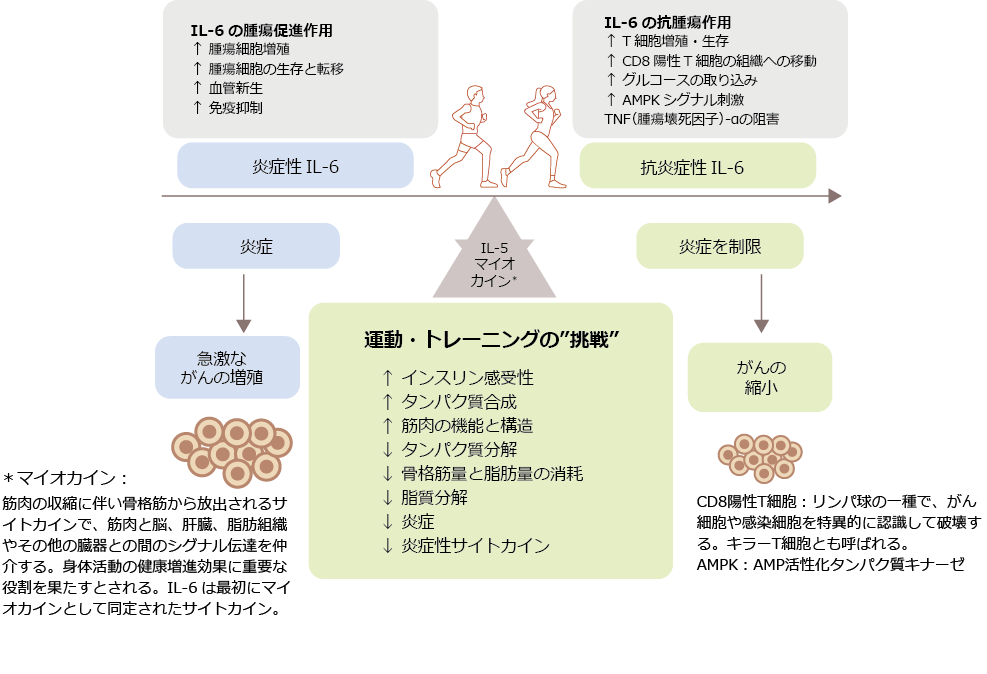

また、運動は筋線維からサイトカインと呼ばれるタンパク質の分泌を促します。これらのサイトカインは、グルコース(ブドウ糖)の取り込みや筋脂肪の分解、脂肪の酸化などに影響を及ぼし、それによって筋肉のエネルギー貯蔵量を増やすと言われています。その中でも、インターロイキン-6(IL-6)と呼ばれるサイトカインは運動に反応して産生される主要なサイトカインで、運動後にインスリン感受性を高め、炎症性サイトカインの産生を減らすと考えられています。インスリンの感受性が低下する「インスリン抵抗性」という状態が筋タンパク質分解の増加と関連していることを考えると、運動後の末梢組織におけるインスリン作用の改善は、筋タンパク質の分解を抑制することに役立つ可能性があります。このようにIL-6は運動後に炎症性サイトカインの発現を減少させ、骨格筋量の消耗を抑える抗炎症作用を有するとされるサイトカインで、マイオカイン(Myo[筋]+kine[作動物質]から成る造語)とも定義されるタンパク質です3)。一方で、IL-6はもともと免疫系の細胞から産生される炎症性サイトカインとしても知られており、血管新生を増強し、腫瘍細胞の成長・増殖を促すレベルの炎症をもたらすという、相反する顔も持っていると言われています。これらの相反する役割を持つとされるIL-6ですが、全身性に炎症が起きている状態のがん悪液質において、循環血液により運ばれる炎症性IL-6の腫瘍増殖・転移を促進する役割に対抗して、運動トレーニング後に分泌される筋肉由来のIL-6マイオカインが発揮する抗炎症作用や骨格筋量消耗を抑制する働きを、運動トレーニングの挑戦として表した図を以下に示します4)。

- Daou HN. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2020; 318(2): R296-R310. より引用、作図

がん悪液質に対する運動療法の効果を検討した臨床試験(無作為化比較試験)

前項では、がん悪液質において運動がもたらすと期待される効果を生理学的な機序に基づき解説しました。では、実際にがん悪液質の患者さんが運動を行うことで状態が改善したことを示すデータはあるのでしょうか。それにはがん悪液質の患者さんを対象とした臨床試験の報告をみる必要があります。最初に臨床試験について少し説明します。

臨床試験とは、薬剤や治療法を実際に健常人または患者さんに使ってみて、治療効果と安全性を評価するために行われる試験の総称として用いられます。臨床試験では、患者さんの年齢、性別、体重、合併症、治療歴、治療法によっては特定の検査値の範囲などの様々な基準をあらかじめ決めておき、その基準に合致する患者さんを十分に多く(数十~数百人以上)集めたうえで、患者さんを無作為(ランダム)にグループ(群)分けし、それぞれの群で薬剤の投与量や治療法を変えて比較します。例えば比較対照として、プラセボ(偽薬)対照群という言葉を耳にされた方は多いのではないでしょうか。このような臨床試験を「無作為化比較試験(Randomized Control

Trialの頭文字を取ってRCTと呼ばれます)」と言い、群による偏りをできるだけ無くし、事前に規定した同じ条件の治療に対する反応を比較することで、治療効果や安全性を精度高く評価することが可能となります。従って、RCTで得られた結果は概して質の高い(エビデンスレベルが高い)データとみなされます。

しかしながら、がん悪液質患者さんに限定して運動の効果を検討した質の高いRCTは存在しないのが現状です5)。その理由として、第一に臨床試験に参加できる患者さんが少なく、臨床試験を完遂するためのハードルが非常に高いことが挙げられます。がん悪液質を発症すると体重減少と筋力低下のため身体機能が低下し、疲労感も強くなると言われており、定期的な運動プログラムへの参加には患者さん自身の強いモチベーションを必要とする場合が少なくありません。特に、病状の進行や増悪はプログラムの継続が困難となる大きな原因の一つと言われています。さらに、悪液質を有しているようながん患者さんにおいては、同じ一人の患者さんであっても日によって体調が変化しやすいことが、標準的なプログラムの導入を困難にしている理由の一つとされています1)。

ここでは、がん悪液質を発症している可能性が考えられる進行がんの患者さんを対象にした海外のRCTを紹介します。

《 進行がん(頭頸部、消化器、膵臓、卵巣、精巣など様々ながん種)6) 》

術後補助化学療法を受けている、または進行がんの治療を受けている20~65歳の患者さん269名を対象にデンマークで行われたRCTです。従来の治療に加えて、強度の高い有酸素運動およびレジスタンストレーニングとリラクゼーション、身体認知トレーニング、マッサージから成る低強度トレーニングを週9時間、6週間実施した複合運動介入群(135名)と従来の治療のみを行った対照群(134名)について、QOL、筋力、最大酸素消費量、倦怠感および余暇時間の身体活動などに及ぼす影響を比較しました。なお、複合運動介入は合計で週43メッツ・時(

データからみるがんと運動 vol.4「家事も大切な身体活動です」

)となるトレーニングパッケージで提供され、訓練された専門看護師および理学療法士による監督下に、7~10名のグループで実施されました。

その結果、6週間後の評価が可能であった人数は、介入群で118人、対照群で117人であり、脱落率はそれぞれ12.6%、12.7%でした。介入群では対照群に対してQOLの改善はみられませんでしたが、倦怠感の改善および活力やメンタルヘルスなどの向上が認められました。また、最大酸素消費量と足の筋力(レッグプレス)の向上も認められました。同様に運動介入後の自己申告による身体活動レベルも向上しており、運動が習慣化するという行動変容にも繋がっていました。これらの結果より、本試験における複合運動介入は治療中の進行がん患者さんにおいても実行可能であり、かつ安全に実施することができると結論づけられていました。

《 緩和ケア 》

生命予後が3ヵ月~2年と診断され、緩和ケアを受けている進行がん患者さんを対象とした運動RCTの報告をvol.2に紹介していますので、併せてご覧になってみてください。

適度な運動でがん悪液質の改善を目指そう

「データからみるがんと運動」シリーズ前半でもみてきたように、欧州臨床栄養代謝学会(ESPEN)ガイドライン7)は、がん患者さんへの栄養療法と組み合わせた運動療法の実施を推奨しており、骨格筋量と筋力維持のために、個々の患者さんの状態に合わせてカスタマイズしたレジスタンス運動および有酸素運動の実施を提言しています。また、欧州臨床腫瘍学会(ESMO)ガイドライン8)においても週に2~3回のレジスタンス運動と中等度の有酸素運動の両方を行うことを推奨しています。実際に、米国スポーツ医学会(ACSM)によるがんサバイバーのための運動ガイドライン9,10)で推奨されている運動処方を下表に示します。

| 有酸素運動 | レジスタンス運動 | 柔軟運動 |

|---|---|---|

| 週に150分の中等度の運動、または週に75分のきつい運動、またはこれら2つを同等に組み合わせて実施 | 筋肉群ごとに中等度の筋力強化運動を週2日以上実施 | 主要筋肉群および腱の伸展を他の運動を行う日に併せて実施 |

- Hardee JP, et al. Am J Lifestyle Med. 2017; 13(1): 46-60. より引用・作表

このガイドラインは、2008年に制定された米国保健社会福祉省(US DHHS)の「アメリカ人のための身体活動ガイドライン」の延長線上に位置するもので、健康な人に対するガイドラインとかなりの部分が重なります9,10)。2008年のDHHSガイドラインは、がんなどの慢性疾患を有する個人が各自の健康状態に基づき、規定された推奨事項を満たすことができない場合は、“自身の能力および状態が許す限り活発に身体を動かすことを推奨する”と指摘しています。“運動不足でじっとしている状態を避ける”ことが明確に推奨され、“少しの身体活動でも、しないよりまし”と明記されているのです10)。

つまり、がん患者さんにおいても運動を禁止されている場合でなければ、適切に行う限り、健康な人に推奨されるのと同じレベルの身体活動や運動が推奨されるということです。ただし、ACSMは、運動の禁止や負傷のリスクなどがん特有の問題にも触れており、個々人の健康状態、治療歴、予測される病状経過などに応じた運動プログラムの調整・適合を強く勧めています9,10)。

がん悪液質が疑われたらできる限り早期から、主治医やリハビリテーション医、理学療法士などの専門家に相談しながら、ご自身の体力や病状に合わせた処方で適度な運動を心掛けてみましょう。

- 文献:

-

- 1) Maddocks M, et al. Crit Rev Oncog. 2012 ; 17(3) : 285-292.

- 2) 下村吉治. 理学療法ジャーナル 2017; 51(5): 443-448.

- 3) 永富良一. 日呼吸誌 2015 ; 4(1) : 41-46.

- 4) Daou HN. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2020; 318(2): R296-R310.

- 5) Grande AJ, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2021; 3(3): CD010804.

- 6) Adamsen L, et al. BMJ. 2009; 339 : b3410.

- 7) Arends J, et al. Clin Nutr. 2017; 36(1): 11-48.

- 8) Arends J, et al. ESMO Open. 2021; 6(3): 100092.

- 9) Hardee JP, et al. Am J Lifestyle Med. 2017; 13(1): 46-60.

- 10) Schmitz KH, et al. Med Sci Sports Exerc. 2010; 42(7): 1409-1426.

- 監修:

-

-

名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻 予防・リハビリテーション科学分野 創生理学療法学講座

助教 立松典篤先生

-

名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻 予防・リハビリテーション科学分野 創生理学療法学講座

(2025年3月作成)