働き盛り世代の患者さんに聞く

~坂下千瑞子先生(骨軟部腫瘍)の場合~

Interview

働き盛り世代の患者さんに聞く

再々発を乗り越えて、

もう一度医師として働く

坂下 千瑞子先生

(血液内科医・56歳)

Chizuko Sakashita

血液内科医として、日々がん患者さんと向き合っている坂下先生は、骨軟部腫瘍というがんを発症後、再発・再々発を経験したがんサバイバーでもあります。闘病中、「いつまで生きられるのだろう」「何のために生きているのだろう」と考え続けたという坂下先生ですが、あることをきっかけに、がんであっても前向きに生きることを決意したと言います。「自分が患者になって初めていろいろなことに気づかされた」と言う坂下先生に、がんを乗り越えるために必要なものについて伺いました。

プロフィール

坂下 千瑞子 先生 Chizuko Sakashita (血液内科医・インタビュー時56歳)

【疾患】骨軟部腫瘍(脊椎腫瘍)

【発症時の年齢】39歳

【主な治療】

・初発…腫瘍脊椎骨全摘術

・再発/再々発…重粒子線治療、化学療法(抗がん剤治療)

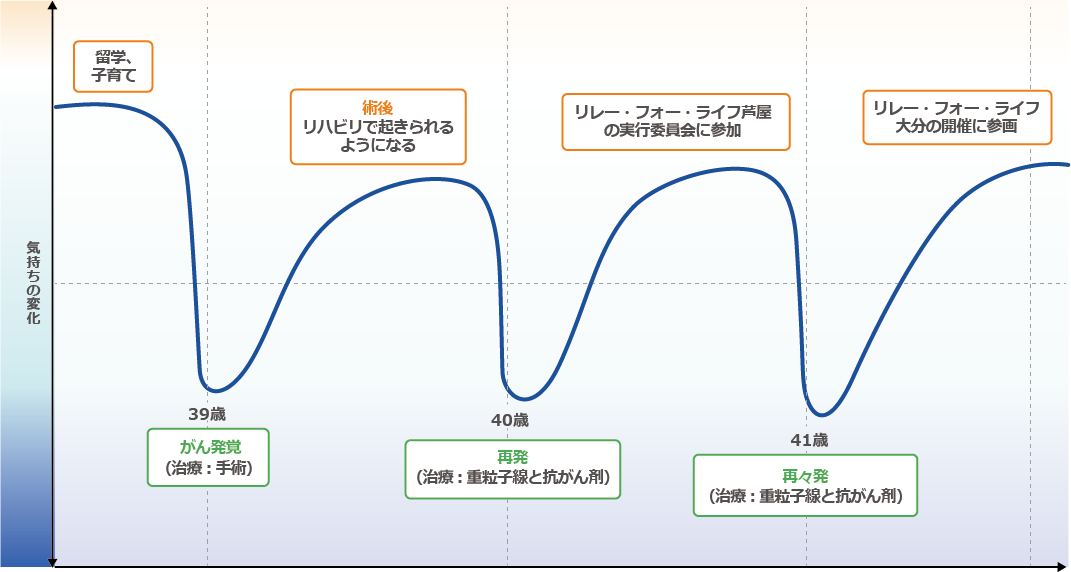

ペイシェントジャーニー

がん発覚 医師としての視点、患者としての不安

がんが見つかったときのことを教えていただけますか。

坂下先生:39歳の夏でした。一人娘は2歳半で、主人の留学のため、私たち家族は米国フィラデルフィアに住んでおり、私も大学病院の血液腫瘍内科で、研究員として基礎研究をしていました。

ある日、朝起きたら背中に痛みを感じました。体力には自信があったので、最初は「寝違えただけかな」と体操してみたりしたのですが、背中の痛みは治まらず、2ヵ月後にはしびれまで出るようになりました。「さすがにおかしい」と思い、夫の上司である腫瘍内科の医師に相談したところ、画像検査で胸椎(背骨の肩から腰の上あたりまでを指します)の3番と4番に影が見つかりました。

すぐに診断はついたのですか。

坂下先生:腫瘍があるということは分かったのですが、病理組織検査(生検)の結果がなかなか出ませんでした。悪性であることが疑われたのですが、骨のがん(骨軟部腫瘍)なのか、原発不明がん(どこから発生したか分からないがん)なのかが分からず、正確な診断がつかなければ、治療方針も決められませんでした。いろいろな検査を受けても診断がつかなかったため、仕切り直しで日本に帰国し検査を受けることを決意しました。決意した翌日には帰国の準備に入り、家族みんなで大急ぎで日本へ戻りました。

自分のがんを受け入れるのは、医師として難しい部分もあったのではないでしょうか。

坂下先生:主人は肺がんを専門とした呼吸器の医師をしています。画像検査をした後に主治医の所に結果を持って戻る途中、主人と画像を一緒に見たのですが、そこで主人が「ここに何かあるよ」と一番初めに見つけました。そして、診断をつけるためには今後どんな検査が必要か、二人で話し合いました。最初は、私も医師の視点というか、どこか他人事のように鑑別診断を考えていました。

検査結果も病理の先生に自分で話を聞きに行き、そこで医師たちのディスカッションに加わったりもしました。でも、主人の上司から「そこまで入り込まずに、落ち着いてください」と言われて-。確かに、正確な情報を知りたいという思いはあるものの最悪の状況を想定したディスカッションに参加することは、精神的なストレスが大きかったようにも思います。

「患者」の視点としては、いかがでしたか。

坂下先生:患者としての現実を直視すると、「自分も死ぬんだ」とか「余命が分からなくてどうしよう」という焦燥感や不安に襲われました。「嘘であってほしい」「違う病気であってほしい」と願いつつ、痛みはどんどん強くなっており、起きていると痛みが強くなるので、ほぼ仰向けに寝たままの状態になっていました。そのような状態だったので、仕事はいろんな実験をやり残したまま退職するしかありませんでした。家事や育児、仕事もできなくなって、「みんなに申し訳ない」「何のために生きているんだろう」と考える時間が長くなりました。

米国での家族や周囲のサポートはいかがでしたか。

坂下先生:娘もまだ2歳半と幼く、手がかかる時期でした。主人が休みをとってくれたり、私の両親も日本から駆けつけてくれたりして、サポートしてくれました。普段からお付き合いがあった現地の日本人のコミュニティやママ友たちが手伝ってくれたのも大きかったです。

帰国後は私と主人の両親が、家に来て交代で娘の世話をしてくれました。主人や娘には、生活の面でも精神的にも相当なストレスがかかっていたと思うので、お互いの両親がフォローしてくれたことは、とてもありがたかったです。

日本に帰国後、診断はついたのでしょうか。

坂下先生:もう一度、いろいろな検査をしましたが、日本でもなかなか診断はつかずにいました。そんなとき、骨軟部腫瘍と考えるのも妥当であり、切除できる可能性があるのではないかという話が出てきました。私もいろいろ調べたり、主治医や放射線科医師とも相談したりして、脊椎の腫瘍に最先端の治療を行っている病院に転院し、手術を受けることになりました。病院までは関東から北陸地方と、かなりの長距離移動でしたが、体が起こせないため、新幹線の多目的室を使って、寝たままフラットな状態で運んでもらいました。

患者さんの生きる力を信じる

どのような手術をされたのですか。

坂下先生:背骨のがんを丸ごと取り除く、腫瘍脊椎骨全摘術を受けました。腫瘍のある背骨を丸ごと二つ取り除いた後に、チタンでできた筒に自分自身の腰骨を砕いて入れ、ボルトで固定するという手術で、11時間かかりました。

「やっと治療してもらえる」「悪いところを全部取ってもらえる」という期待に胸を膨らませて手術室に向かいました。手術後のことは全く考えていませんでした。ところが手術後は痛くて痛くて、上も右も左も向けなくて、大変なことになった、どうしよう、何とかしてほしいといった感じでした。

手術すれば終わりではなく、そこからまた大変な生活が始まったのですね。

坂下先生:悪いところを取ってもらって元気に帰って来る-。そんなふうに医療者が治してくれると思い込んでいたのですが、実際には患者の治癒力が何よりも大切なのだと痛感しました。ボルトが10本入った体や大きな傷口に対して、その傷を治し、リハビリをして立ち直っていくことは、私がやらなくてはいけないのだと初めて気づかされました。

治療では、何が一番大事だと思いますか?

坂下先生:そうですね。患者さんは、自分の病気を受け止めて、納得して治療を受けて、すべてを乗り越えていかなくてはいけません。自分が手術を受けて一番感じたことは、“患者さんの生きる力”“自分自身が治ろうとする力”が、すごく大事だということですね。

私、生きていてもいいんだ…

病気を乗り越えるうえで、モチベーションになっていたものはありますか。

坂下先生:闘病中は背中の痛みに耐えながら、天井を見つめる日々が続いていました。病気になってからというもの、家事や育児は主人や両親に任せきりで、「早く元気になって、家族のためにも頑張らなくては」と思う一方で、「こんな状態から普通の生活に戻れるのだろうか」「私は何のために生きているんだろう」という無力感にさいなまれていました。

そんなとき、娘が、「ママがいい、ママがいい」と言ってくれたのです。この一言が大きな救いになりました。ごはんも作ってあげられないし、抱っこもしてあげられない。何もしてあげられないけれど、母親としてそばで娘を見守るだけでも残された役割があるのであれば、生きていてもいいのかな-。そう思えるようになったのです。

素敵なエピソードですね。娘さんの存在は大きかったのですね。

坂下先生:入院中、娘はまだ2歳半でしたので、病院の中の保育施設で預かってもらっていました。少しずつリハビリが進んで、病棟の窓まで行けるようになると、保育施設にいる娘の様子を見ることができるようになり、それが唯一の楽しみになりました。あるとき、病棟の窓から眺めていると、娘がブランコから落っこちてしまったことがあったのですが、そんなとき、すぐに駆け寄って助けてあげられないことは、母親としてしのびないことでした。でも、すぐに保育士さんが助けに来てくれてとてもありがたかったです。

ご家族の存在も闘病の大きな支えになったと思います。

坂下先生:主人や両親には、生活面の手助けだけでなく、精神的なフォローをしてもらったので、本当にありがたかったです。患者さんは、病院で病気とひたすら向き合っていますが、患者さんを支える側の家族にも、不安や大きなストレスがあるのだろうと思います。

私の病気が見つかって、米国から帰国したとき、主人があまりにやせていたので、周囲は、主人が病気なのではないかと心配したそうです。後で聞いたところ「父子家庭」になると思っていたそうで-。私の前ではいつも通りに振舞ってくれていましたが、仕事のことや幼い娘のことなど、たくさん悩みはあったと思います。こうして、一緒にがんと向き合い、ともに闘ってくれた主人にはとても感謝しています。

退院して、少しずつ日常生活も送れるようになっていたのでしょうか。

坂下先生:退院して、家でもリハビリを続けた結果、3ヵ月目くらいには、3時間くらいなら起きていられるようになりました。なので、我が家のお出かけは、3時間で行って帰ってこられる範囲にまで広がりました。ようやく、以前のような日常生活が戻ってきたのかなと思っていたのですが…。

再発で知った抗がん剤治療のつらさ

また痛みが出てしまったのでしょうか。

坂下先生:手術したところとは違う、下腹あたりが痛むようになりました。検査の結果、腰椎と仙骨にがんが見つかりました。再発です。

合併症の危険性が高いため、手術は難しいと言われました。手術ができないということは、根治はできないかもしれない-。そう思って、ショックを受けていましたが、主治医から重粒子線治療という新しい治療を提案されました。重粒子線治療は、炭素イオンをがん病巣にピンポイントで照射する放射線治療で、手術と同等の効果が期待できるとのことだったので、すぐにこの治療を受けることになりました。

現在では、重粒子線治療も保険適用が広がっていますが、当時はまだ、先進医療で適用外の高額な治療だったかと思います。

坂下先生:ほかに選択肢がなかったこともあり、この治療にかけることになったのですが、当時はあまり重粒子線の知識もなかったため最初は不安でした。しかし副作用も少なく、皮膚が赤くなったぐらいで、治療はスムーズに終わりました。

重粒子線治療の後、抗がん剤治療もされたと思いますが、副作用などはいかがでしたか。

坂下先生:再発しないよう、重粒子線治療の後に、抗がん剤の大量投与を受けたのですが、自分が想像していた以上に、「実際には、こんなに大変なのか」と思いました。たとえば、脱毛についても「また生えてくるから大丈夫ですよ」とこれまではお話ししていました。でも、実際に自分で洗髪してシャワーで流し、抜けた髪が海苔の佃煮のように体を伝い、排水口に山ほどたまっていくのを見たとき、精神的なショックはもちろん、言い表せないような切なさ、虚しさがありました。食事がまったく食べられなくなったり、全身がとても痛かったり、熱やだるさといった、さまざまな副作用も経験しました。

大変つらいことだったと思います。

坂下先生:患者さんの痛みやつらさ、大変さがよく理解できました。そんな自分の経験から、治療に向かっていく患者さんに、怖がらせるような説明を避けるようになりました。一方で、大事なことはきちんとお伝えしなければならず、いろいろ悩みながら対応するようになりました。

リレー・フォー・ライフ芦屋に参加

再発後、先生の気持ちを前向きにさせてくれたのは何だったのでしょうか。

坂下先生:再発して、抗がん剤の点滴を受けていたとき、テレビで「リレー・フォー・ライフ」のことを知りました。ちょうど「いつまで生きられるんだろう」「1年後は生きていないかもしれない」と考えていたときだったので、がんの患者さんたちが、「がんでもいいじゃん」と書いた横断幕を持って、元気に手を振りながら歩いている姿を見て、衝撃を受けました。そしてこの人たちと一緒に、自分も歩いてみたいと思うようになりました。

退院後、リレー・フォー・ライフの実行委員として活動に参加してみると、同じ骨軟部腫瘍の人や同じ年代の人に出会うことができました。自分の周りにはがん患者さんがいなかったので、同じ悩みを語り合える仲間ができたことは、大きな励みになりました。

リレー・フォー・ライフとの出会いが再発を乗り越えるモチベーションになったのですね。

坂下先生:実は、再発から1年ほど経った頃に腰に再々発が見つかり、前回と同じく、重粒子線治療と抗がん剤の大量投与を行うことになりました。リレー・フォー・ライフの大会が目前に迫っていたので、主治医と治療の時期を相談し、1回目の抗がん剤治療を終えた後に、大会に参加したいと希望をもって治療に臨みました。

そこまでして参加したかったのは、娘に、私と一緒に歩いた楽しい思い出を残してあげたかったからです。そして、家族や仲間と一緒に歩けたことで、私は改めて「がんだけど生きる」という思いを強くしました。

リレー・フォー・ライフから得たものを教えてください。

坂下先生:がんの患者さんはとても孤独です。周りにたくさん人がいても、自分だけがんなんだと考えてしまうようなときに、「その気持ち分かるよ」という仲間がいるだけで、ほっとします。また、先輩患者さんの生き様に勇気をもらうこともありました。私は多くの仲間と生きる勇気をくれたこの活動を、全国にも広げていきたいと思っています。

患者さんと同じ目線で

再々発を乗り越えて、どのようにお仕事を再開されましたか。

坂下先生:当時の所属医局の上司には、がんの再発や手術が終了したときなど、節目節目に報告していました。そこで、「医学教育のポストがある」と伺って復帰しました。

最初の治療から、再発、再々発と3年も入退院を繰り返していたので、以前のような体力もなく社会復帰には不安もありました。でも、リレー・フォー・ライフの活動を通して、一歩踏み出す勇気をもらいました。どこかで死んでしまうと思っていたので、履歴書を書きながら、「こんな日が来るなんて」ととてもうれしかったことを覚えています。リレー・フォー・ライフで、定期的に会議やイベントを企画するなど、人や社会とつながっていたので、仕事にも復帰しやすかったように思います。

そして、医師としてのキャリアを再スタートさせたわけですね。

坂下先生:社会復帰したときは、医療への問題意識が高く、患者さんの思いを知ってもらいたいといった強い思いを持って、医学教育に携わりました。2年任期だったので、2年後には元々の所属の血液内科の医局に戻り血液内科医として外来や病棟業務に加え医学教育を継続してきました。治療のつらさが分かるだけに、患者さんにどう伝えようか悩むことはありますが、患者さんに「同じ船に乗っている」「気持ちが分かってもらえる」と思っていただけたらうれしいですね。

生きる力を最大限に発揮するために

最後に、同じような経験をされている患者さんにメッセージをお願いいたします。

坂下先生:いまは医療がとても進歩しています。まずは、主治医からしっかり説明を聞いて、自分が納得できる治療を選択することがとても大事です。

そして、 「治る力」「病気を乗り越えていく力」、この力をアップできる環境に身を置くことも大切です。仲間と出会ったり、有益な情報を調べたり、いろいろな方法があると思いますが、自分が何と接すると元気が出るのかを知って、生きる力を最大限に発揮していただきたいです。

生きる力は勝手に湧いてくるわけではなく、発揮できる環境に身を置く必要があるのですね。

坂下先生:もちろん、生きる力が内側から湧き出る人はそれでいいと思いますが、仲間とつながることも思った以上に効果的です。私が病気になった頃に比べ、患者さんをサポートしようという仲間たち、患者会や団体は増えています。自分に合う、合わないがあると思うので、まずは一歩踏み出して、「ここなら楽しい」「ここなら気が合う仲間がいそうだ」というのを探してみてください。夢中になれる何かに出会えるかもしれませんから。

坂下先生、ありがとうございました。

(2023年2月作成)

(2025年2月更新)