働き盛り世代の患者さんに聞く

~樋口強さん(小細胞肺がん)の場合~

Interview

働き盛り世代の患者さんに聞く

ビジネスマンから

「笑い」を届ける落語家に転身

樋口 強さん

(落語家・70歳)

Tsuyoshi Higuchi

大手企業に勤務するビジネスマンとして、世界を飛び回っていた樋口さん。仕事に大きなやりがいを感じ、充実した日々を送る中で、医師から告げられた病名は、進行が速く、治療法が確立されていない「小細胞肺がん」でした。先の見えない不安の中で、治療を乗り越えるモチベーションとなったのは、大好きだった落語(笑い)の力でした。落語家に転身し、がん患者さんに笑いとともに生きる希望や勇気を届け続ける樋口さんに、これまでの人生と「いのちの落語」に込められた思いについて伺いました。

プロフィール

樋口 強 さん Tsuyoshi Higuchi (落語家・インタビュー時70歳)

【疾患】小細胞肺がん

【発症時の年齢】43歳

【主な治療】

・手術

・化学療法(抗がん剤)

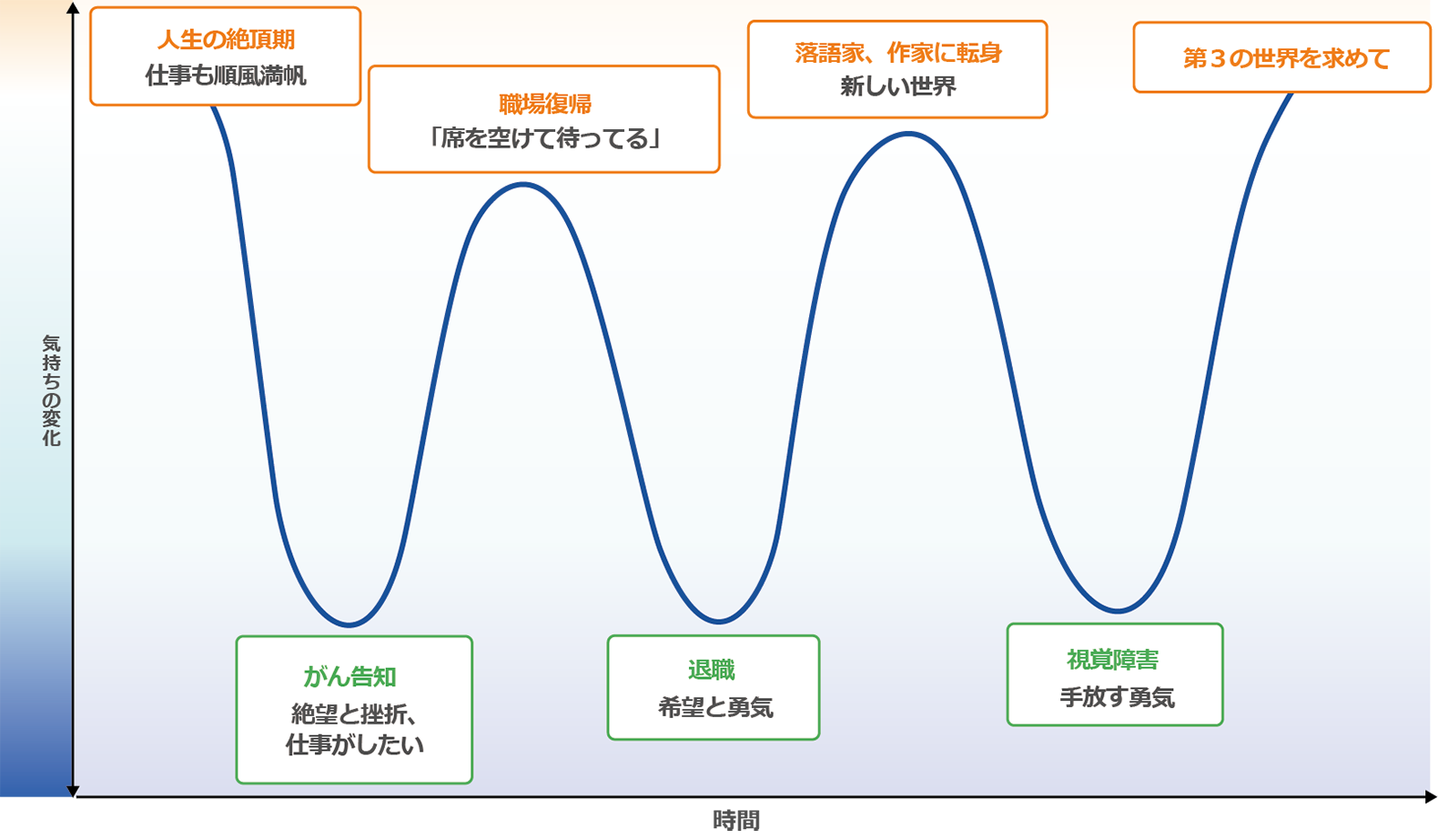

ペイシェントジャーニー

部長職に昇進し、忙しいながらも充実した日々

がんになった当時は、どんなお仕事をされていたのでしょうか。

樋口さん:がんが見つかったのは43歳のときです。大手化学企業で42歳のときに企画管理室長に昇進し、10人ほどの部下と新規事業の企画業務を担当していました。物づくりや技術の進展によって、世界中の文化を変えることができるという喜びとやりがいを持って、海外を飛び回る生活をしていました。0泊3日というハードスケジュールでアメリカを往復することもありましたが、楽しいという気持ちが先行していて、忙しいながらも、大変充実した日々を送っていました。

そんなある日、会社の人間ドックで、肺に異常が見つかりました。レントゲンの画像では、右の肺にこぶし大の白い塊があり、自分でも尋常でないことはすぐに分かりました。

何か自覚症状のようなものはあったのでしょうか。

樋口さん:体調の変化はまったく感じていませんでした。ただ、後から考えれば、背中が痛かったり、熱や咳が出たりはありました。妻からは「最近の咳は、いつものと違うよ」と言われていたのですが、仕事に明け暮れていた時期でもあり、気にも留めませんでした。

充実していた日常が、ある日突然、失われてしまったのですね。

樋口さん:すぐにレントゲン画像を持って大学病院に行ったところ、2週間の検査入院をすることになりました。そのときにはもう「肺がんだろう」と思っていました。ただ、1996年当時はまだインターネットも普及しておらず、肺がんの書籍も見当たらず、調べるすべがありませんでした。そこで私は、検査入院の間、研修医の先生に頼んで、詳しく教えてもらいました。研修医の先生は熱心に勉強されており、夜になると私の部屋に来ては、肺がんの種類や治療法などについて、分かりやすく説明してくれました。

その結果、私は煙草を吸っているので、煙草を吸っている人に多い扁平上皮がんだろうと推測しました。研修医の先生から肺がんのことについて色々と教わっていたので、「とにかく早く手術して、仕事に戻りたい」とばかり考えていました。

確定診断で崖っぷちに立たされた心境に

検査入院の結果はいかがでしたか。

樋口さん:妻と一緒に、検査結果を聞きに行きました。先生から、「小細胞肺がんです」と言われました。小細胞肺がんは進行が速く、有効な治療法が確立されていないこと、3年生存率や5年生存率も決して高くはないことを説明されました。

すぐに検査入院したため、引き継ぎもしておらず、仕事が止まったままだったので、一刻も早く職場に復帰したかったのですが、早期に復職するという未来が崩れ、ショックで頭が真っ白になりました。明かりがまったくなく、前にも後ろにも進めず、じっとしていたら風が吹いて谷底に落ちるといった崖っぷちに立たされた心境でした。

がんであることを、周囲にはどのように話されたのですか。

樋口さん:確定診断が出たあと、真っ先に上司である常務取締役に電話しました。すぐに仕事に復帰できないことを告げると、上司は絶句してしまいました。

医療者にどう生きたいかを伝えることが大切

どのような治療を行ったのですか。

樋口さん:検査入院から退院することなく、大学病院の呼吸器内科医に紹介してもらった総合病院の呼吸器外科の主治医のもとですぐに治療が始まりました。まず、3ヵ月ほどの抗がん剤治療でがんを小さくしてから、肺の右上葉※にあるがんを切除する手術を受けました。本来なら上葉を切除するとその下の中葉と下葉も切除となるそうです。ただ、当時私が43歳と若いこともあって中葉と下葉はできるだけ残してあげたいという執刀医の意向から難しい術式での手術となり、その手術時間は9時間にも及びました。

がんはリンパ節にも転移していたので、40数ヵ所のリンパ節を取り除く手術も同時に受けました。

手術が終わってすぐ、執刀医から「がんが体中に散らばっている可能性が高いので、抗がん剤を使って治癒を目指しましょう」と提案されました。一方、内科医からは「術後で免疫力も体力も落ちているので、抗がん剤治療(副作用)に耐えられない可能性が高いです。抗がん剤は、再発した場合の選択肢として残しておきましょう」と言われました。医師からそれぞれ違う治療方針を提示されたわけですが、内科医からの提案は治癒ではなく延命とのことだったので、私は妻と相談して、いますぐ抗がん剤を使って治癒を目指すことにしました。

※

肺は胸の部分に左右1つずつあり、右の肺は頭のほうから上葉、中葉、下葉の3つに分かれています。

日本対がん協会. 肺がんの基礎知識

https://www.jcancer.jp/about_cancer_and_knowledge/肺がんの基礎知識(閲覧日:2024年12月2日)

難しい決断だったと思いますが、治療の意思決定はどのようにされたのですか。

樋口さん:主治医には、自分はどう生きたいのかという希望をしっかり伝えるようにしていました。「私は仕事によって社会との接点を感じ、生きていると実感できるのだ」ということを、繰り返し伝えたのです。自分の意思をしっかり伝えれば、医療者はプロとしてのさまざまなメニューを提案してくれます。それから、いろんな人の意見を聞き、後悔のないように最後は自分で決めました。

意思決定の裏には、さまざまな不安や葛藤もあったのではないでしょうか。

樋口さん:生存率が低く、どんな治療を行うにしても、その先に光が見えないという不安や恐怖がありましたし、治療費などで、預金通帳の残高はあっという間に減っていきました。

ずっと仕事優先で、旅行や家を建てたりなどの楽しいことを後回しにしてきたのに、家族を道連れにしてしまった、という罪悪感にもさいなまれました。そして「これからは家族を中心にした生活をしたい」「仕事もしたい」と-。そのためには、「逃げずに、針の穴よりも小さい光でも探して突破しよう」と治癒の可能性にかけることにしました。

笑いは最高の抗がん剤

闘病中に、救いとなったものはありましたか。

樋口さん:抗がん剤治療が始まり、深夜の真っ暗で静かな病室で、寝ているような、起きているような、よく分からない状況のときに、自分が得意げに落語をしている姿が見えたのです。それは20年ほど前に、上野の本牧亭で行われた全日本社会人落語選手権大会で、私が優勝したときの高座でした。

ふいに、枕元の引き出しに、その時の落語のテープが入っていることを思い出しました。妻が持って来てくれたのですが「そんな気分ではないから」と仕舞い込んだままでした。その時、自分の高座を俯瞰(ふかん)的に見ていて、「面白いし、うまいなぁ」と笑っていたのです。ふと我に返って起き上がると、体も気持ちもすっきりして、軽くなっていました。

笑ったことで、身も心も楽になれたのですね。

樋口さん:あれほどつらかったり、この後の人生どうなるんだと悩んだりしていたのに、笑ってみたら、まったく別の世界があることに気づきました。そのとき浮かんだのが、「笑いは最高の抗がん剤」という言葉です。「これからも、笑いとともに生きたい」と気づいた瞬間でした。

家事リハビリで感覚神経障害を克服

笑いに助けられながらも、抗がん剤治療では、大変な思いをされたと思います。

樋口さん:抗がん剤の副作用として、脱毛や吐き気を思い浮かべる方も多いと思いますが、私は全身の感覚がなくなってしまい、現在もその症状に悩まされ続けています。脊髄の奥深くで神経が切れてしまっているので、治ることはないでしょう。

末梢神経のうち運動神経は正常なので、手足を動かすことはできます。しかし、感覚神経がないため、持ったものが熱いのか、冷たいのか、重いのか、軽いのかという情報が伝わってこないのです。

そうした感覚神経障害とは、どのように付き合っていらっしゃるのでしょうか。

樋口さん:最初は、足の裏にも感覚がなく、歩けませんでした。また、鉛筆も箸も茶碗も持てませんでした。リハビリセンターに通ったり、ビタミン剤を処方してもらったりしましたが、思わしくはありませんでした。

ある時、妻が家の中でリハビリをすることを思いついたのです。妻は「会社に行きたいなら、歩かないと。仕事をしたいなら自分で鉛筆やお箸を持たなくちゃ」と、私を台所に連れていき「茶碗を洗ってみて」と言いました。「できるまでやりなさい。どうやったらできるか自分で考えなさい」と、妻から厳しくも私を想うアドバイスをもらったおかげで、徐々に物を持てるようになり、私は自宅で“家事リハビリ”に励むようになりました。

家事リハビリと普通のリハビリは何が違うのでしょうか。

樋口さん:家事リハビリは、ただのリハビリとは異なり、「家族の役に立てた」という達成感が得られます。また、家事は毎日必ず発生しますから、継続してリハビリすることができます。今日も、家で茶碗を洗ってから来ました(笑)。

奥様のサポートはあるのでしょうか。

樋口さん:妻は絶対に手伝わず、私が自分でできるようになるまで、そばで見守ってくれました。親なら「がんで大変だったんだから、ゆっくりしなさい」「やってあげる」と手を貸すと思いますが、妻は私の自立のために、根気強く見守ってくれました。これは、夫婦として“2人分の人生を背負う覚悟”がないとできないことだと思っています。

ほかにリハビリなどの苦難を乗り越えるために、励みとなったことはありますか。

樋口さん:上司が「君の席は空けておくから」とずっと言ってくれていたことです。「席を空けておく」ということは、代わりを入れないので、仕事に支障が出るかもしれず大変なことです。でも、私の治療を乗り越える意欲になるなら、席を空けておこうということだったと思います。この言葉は大きな励みになりました。

働きやすい環境だったけれど、退職へ

具体的な就労支援など、会社側のサポートはありましたか。

樋口さん:復職しましたが、がんになる前にしていた業務は、体への負担が大きいということもあり、会社が新しい部署や新しい働き方を提案してくれました。当時、コンピューター化が始まっており、情報システム部門に入って、社内でどんな情報システムが必要なのか調査したり、情報セキュリティシステムを導入したり、楽しかったですね。

また、リモートワークを採用している企業はない時代でしたが、テストケースとして、家でも会社と同じ条件で仕事ができる環境も整えてくれました。

復帰後、仕事は順調でしたか。

樋口さん:働きやすい環境を整えてもらったのですが、次第に後遺症が進んでしまいました。感覚神経障害のほかに、てんかんや腎障害、緑内障などの後遺症があらわれ、日常生活や仕事に支障をきたすようになったため、退職を決意しました。

新たな生きがいとなった「いのちの落語」

仕事を辞めることに不安はありませんでしたか。

樋口さん:妻はしぶしぶ同意しました。

いのちの落語がどうやって誕生したか教えていただけますか。

樋口さん:まだ在職中のことです。時は過ぎ、がんになってから5年を迎えようとしていました。私と妻の人生において、5年はひとつの通過点にすぎませんが、やはり、生きていくうえで大きな目標でもありました。

そんなとき、妻からお世話になった人を招いて、記念に独演会を開いてはどうかと提案されました。仲間に声をかけたら、高名な落語家たちが無報酬で高座に上がりたいと集まってくれて、場所も落語芸術協会がよく使う上野広小路亭と、どこに出しても恥ずかしくない落語会ができあがりました。落語会は20人観客がいたら大入りですが、130人のがん患者さんや医療者が詰めかけてくれ、初めて「いのちの落語」を披露しました。

以来、毎年恒例となった独演会や、全国で講演会などを開催するとともに、作家としても精力的に活動し、「笑いは最高の抗がん剤」「生きているだけで金メダル」などのメッセージを届けています。

反響はいかがでしたか。

樋口さん:想像以上でした。お客さんの多くが、「がんの話でこんなに笑ったのは初めて」と、泣きながら笑ってくれたのです。

がんの患者さんは、ご家族も含めて、とても孤独です。たとえば、患者さんが一番つらいのは、定期検査を受けてから結果を聞くまでの間です。不安に襲われながら、悪いことばかり想像してしまい、誰にも言えずに一人思い悩むのは、経験した者しか分からないつらさです。こうした悩みを笑いに乗せて共有してもらうことで、患者さんの気持ちが少しでも楽になればと思っています。

まさに、樋口さんにしかできない、素晴らしい仕事ですね。今後の展望があれば教えていただけますか。

樋口さん:2001年9月に第1回を開催して以来、毎年1回、22年間続けてきた「いのちの落語」ですが、2022年をもって、いったん終止符を打つことにしました。緑内障で視覚障害が進んだためです。独演会という形では終了となりますが、これからも、生きる希望を笑いに乗せて、患者さんたちに勇気をお届けすべく、新しい活動領域にも挑戦を広げていきたいと考えています。

最後に、同じ悩みを抱える患者さんにメッセージをお願いいたします。

樋口さん:私は、落語の楽しさを思い出すことで、再び笑顔になれました。そうした自分を元気にする特別な何かを、誰しも必ず持っているはずです。カラオケでも、旅行でも、スポーツでも、ありあわせのもので上手にお酒のおつまみを作れるといった特技でも何でも構いません。自分がやりたいこと、笑顔になれるものを探してみてください。それらはきっと、あなたの背中を押してくれるはずです。

樋口さん、ありがとうございました。

(2023年3月作成)

(2025年2月更新)